・電気通信工事に関わる人。・施工管理でスキルアップしたい人。・どの資格を取れば良いか分からない人。 シャチ 10年間、電気通信の現場代理人として施工管理をしていました。 スキルアップしたいけど、「電気通信工事」の資格[…]

✔️電気通信主任技術者(伝送交換)の勉強方法

![]()

電気通信主任技術者(伝送交換)の勉強方法

全科目共通の勉強方法としては、

各科目毎に簡単な

✔︎勉強方法

✔︎出題傾向

を紹介していきます。

電気通信システム

・アプリを活用

基礎的な科目で簡易的な問題がメインになります。

基礎的な問題がメインなので、

「工事担任者」や「専門科目」の勉強の中で理解ができる問題もあるため、遅めの勉強で良いと思います。

- 電気通信用語

- 電子回路、三相回路

- インピーダンス系の「数式」や「計算」

- 文章に合う単語を選択肢から選択。

- 基礎的な計算問題・計算公式の選択。

伝送交換設備および設備管理

・出題頻度の多い問題や類似問題を統計

過去問を「10年分」解き、間違った箇所は定着するまで繰り返し解きました。

- 電話

- 無線通信

- 通信電力

- 施工管理

- 労働基準法

- 電気通信事業法

- ネットワーク系

- 情報セキュリティ系

※ その他にも、光ファイバの変調技術、PONシステム、デジタル変調、デジタル無線伝送、波長分割多重、TCP/IPプロトコル etc…が出題されます。

- 電気通信用語に関する正誤問題。

- 電気通信用語に関する穴埋め問題。

- 【☆頻出】信頼性の計算。

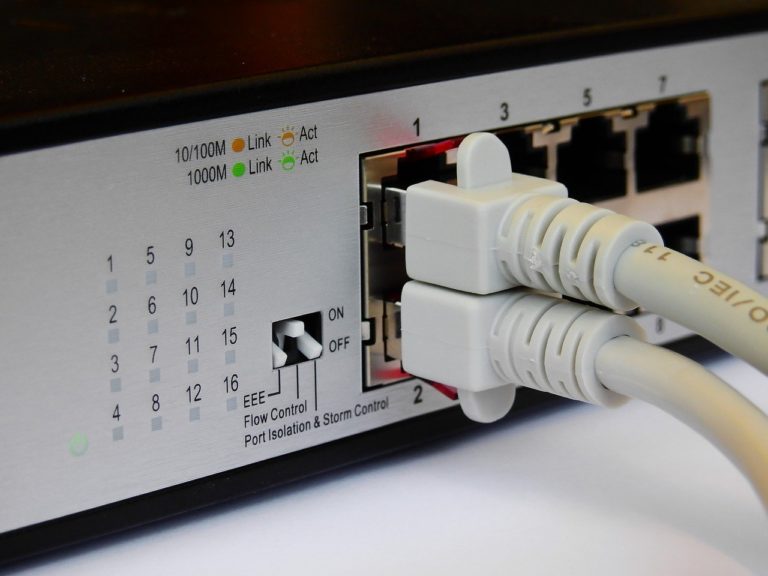

専門的能力(データ通信)

・出題頻度の多い問題や類似問題を統計

「伝送交換設備」同様に、過去問を「10年分」解き、間違った箇所は定着するまで繰り返し解きました。

- 暗号化

- ハードウェア

- ソフトウェア

- 伝送ネットワーク

- TCP/IP

※その他にも、電子メールシステム、ギガビットイーサネット、HTML/XML、IPv6、etc…が出題されます。

- 電気通信用語に関する正誤問題。

- 電気通信用語に関する穴埋め問題。

法規

・アプリや動物の参考書を活用

私は法規にあまり時間を割きたくなかったので、2週間前に過去問を繰り返し解き頭に叩き込みました。

前半で法規に取り掛かると、

他科目の学習により覚えたものを忘れてしまう可能性が高いため、試験直前の勉強と決めていました。

- 電気通信事業法

- 有線電気通信法

- 法律・規則などの文章の正誤問題。

- 法律・規則などの単語や数値の穴埋め問題。

受験科目毎の難易度

⬇︎ 電気通信システム

⬇︎ 伝送交換設備および設備管理

難 専門的能力

受験科目毎の難易度は、個人的に低い順から並べるとこのようになります。

受験科目毎の優先順位と勉強時間

⬇︎ 線路設備・設備管理[2ヶ月半]

⬇︎ 電気通信システム[1ヶ月(免除)]

遅 法規[2週間(免除)]

[※システムと法規は、「線路」を参考にしています。]

「専門的能力」と「伝送交換設備」は勉強範囲が多少被っている部分があるため、

優先順位を付けましたが、同時期に初めても良いと思います。

必要な参考書

過去問の繰り返しのみで合格することができましたので、参考書は特に必要ないです。

法規の参考書は、移動時や空き時間に利用できるのであっても良いと思います。

[法規]

電気通信主任技術者試験法規 これなら受かる 改訂3版/オーム社

:スマホで学習するときに画面が小さく、本の方が見やすいというだけなのでなくても特段問題ありません。

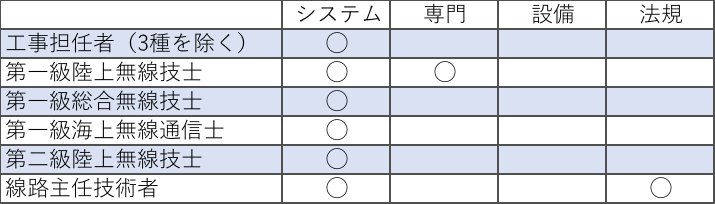

科目免除となる資格

一例ですが、取得している資格により下記の表のように科目免除となります。

まとめ:電気通信主任技術者(伝送交換)の勉強方法

[優先順位]

- 専門的能力[3ヶ月]

- 線路設備・設備管理[2ヶ月半]

- 電気通信システム[1ヶ月]

- 法規[2週間]

不合格でも諦めず、何が足りなかったか次に生かすことが大切です!

合格できる勉強方法を知って、可能であれば一発合格を目指しましょう。

また、

「他の関連のある資格」や「線路・伝送交換」の両方の資格取得を目指している場合は、